「不妊治療って何だろう?知りたい」

あなたは今、そうお考えではありませんか?

子作りを始めて、妊娠に良い健康法やサプリを試したけど効果があるのかわからない。でも不妊治療については漠然としか知らないから教えて欲しい。

そんなあなたに朗報です。

この記事では「不妊の原因」や「不妊治療の種類」について現役の医師が詳しく解説しています。

さらに「不妊治療の費用を抑える方法」についても紹介しているので不妊治療に対する不安が解消されます。

不妊治療のことを深く理解して不安を減らすために、この記事がお役に立てば幸いです。

不妊治療とは

不妊症の方に対して、妊娠を誘発させるために行う処置を不妊治療と呼びます。

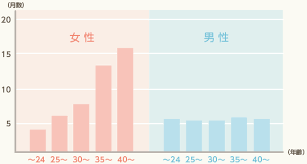

一般的に結婚して1年で約9割の方が自然に妊娠しており、避妊をせずに性交を行なっているにもかかわらず、1年以上妊娠しない場合は不妊症と診断されます。

不妊症の方は時間をかけても自然に妊娠することが難しいため、不妊治療によって妊娠率を上げる必要があります。

不妊の原因

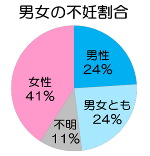

WHO(世界保健機関)の発表によると、不妊症の原因は、女性が41%、男性が24%、男女両方が24%であることがわかっています。

▼女性の原因

卵管因子:クラミジア感染症や子宮内膜症によって卵管に卵子が取り込まれにくくなる

子宮因子:子宮筋腫や粘膜下筋腫によって受精卵の子宮内膜への着床障害が起きる

顎菅因子:子宮入り口の粘膜量が少なくなるため射精された精子が卵子に辿り着きにくくなる

免疫因子:何らかの免疫異常が起こることで精子の通過が妨げられる

▼男性の原因

性機能障害:有効な勃起が起こらず性行為がうまくいかない勃起障害(ED)と射精障害がある

精路通過障害:精路が閉じているため精子が作られても出てこれない

不妊の原因は様々で男女両方に原因が考えられます。そのため不妊治療を始める際は夫婦で検査を受けて何が原因か調べることから始めましょう。

不妊治療の種類

不妊治療を行う際は基本的な治療を行い、ダメならより高度な治療を行う、というステップ治療を行うことが多いです。

不妊治療は大きく分けて2種類に分かれており、自然に受精する確率を高める「一般不妊治療」と、人工的に直接受精させる「高度生殖医療(ART)」があります。

| タイミング法 | ホルモン療法 | 人工授精 | 体外受精 | 顕微受精 | |

| 種類 | 一般不妊療法 | 高度生殖医療 | |||

| 治療法 | 妊娠率の高い時期に性行為を行う | 卵子の成長と排卵を促す | 精子を子宮に注入する | 卵子を取り出し体外で受精させる | 選別した1つの精子を卵子に入れる |

| 費用 | 3,000円 | 1万円~2万円 | 2万円~3万円 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |

| 保険適用 | ○ | × | × | × | × |

一般不妊治療

一般不妊治療は女性の体内で受精の起こる確率を上げる治療法で、「タイミング法」、「ホルモン療法」、「人工授精」の3つがあります。

タイミング法

排卵日を予測することで妊娠しやすくする治療法です。

基礎体温や超音波検査、排卵検査などを用いて正確な排卵日を導き出し、排卵日の2日前から排卵日までに性交を行うことで妊娠率をあげることができます。

タイミング法は保険適用の対象で、費用相場は約3,000円です。

通常の妊娠と妊娠までの方法が変わらないため、不妊治療に抵抗のある方でも取り組みやすい方法です。

ホルモン療法

排卵誘発剤を用いて卵子を発育させ、排卵を促す治療法です。

クロミフェン製剤、ゴナドトロピン製剤などの卵子を育てる薬とhCG製剤、GmRHアゴニスト製剤などの排卵を促す薬が用いられます。

ホルモン療法は保険適用の対象外で、費用相場は1万円~2万円です。

妊娠率を高める効果があるため、自然に排卵が行われる人にも多く使われています。

人工授精

子宮内に直接精子を送り込むことで精子が卵子に到達する可能性を高める治療法です。

採取した精液から状態の良い精子を選別し、注入器を用いて子宮内に直接注入します。

人工授精は保険適用の対象外で、費用相場は2万円~3万円です。

タイミング法などに比べて妊娠の確率が高く、精子の状態が悪い場合にも効果的です。

高度生殖医療(ART)

高度生殖医療(ART)は女性の子宮から卵を採取し、体外で受精を試みる治療法で、精子の注入方法によって「体外受精」と「顕微受精」の2種類に分かれます。

体外受精(IVF)

卵子を採取し、培養液の中で精子と混ぜて受精、培養した後に子宮内に戻す治療法です。

一般不妊治療と違い卵子を採取するためより高度な技術が必要になりますが、人工授精に比べて卵子に精子が届きやすく、受精卵の選別も行うことが可能なため、より妊娠しやすい方法だと言えます。

体外受精は保険適用の対象外で、費用相場は30万円~60万円です。

1回の治療による妊娠率が高いため、タイミング法や人工授精を行なっても妊娠しなかった方や、妊娠を急ぐ高齢の方に効果的な方法です。

顕微受精(ICSI)

体外受精とほぼ同じ治療法ですが、顕微受精では1個の精子を選びガラス針を使って直接卵に注入します。

質の良い精子を直接細胞質内に注入するため、複数の精子と卵子を混ぜ合わせる体外受精よりも更に妊娠しやすいと言えます。

顕微受精は保険適用の対象外で、費用相場は30万円~60万円です。

高度な医療技術を駆使しており、体外受精でも妊娠が難しい場合や精子の状態が非常に悪い場合に有効な治療方法です。

不妊治療の副作用

不妊治療は繊細な器官である子宮や卵子に直接関与するため、副作用のリスクが存在します。

排卵誘発剤による副作用

卵巣刺激剤や排卵誘発剤を使用することによって卵巣過剰刺激症候群(OHSS)になる危険性があります。

薬剤の効き方には個人差が大きく、排卵誘発剤が効きすぎてしまった場合に過剰な数の卵子が発育することが原因です。

喉が渇く、腰痛、息苦しくなるなどの症状が見られますが、適切な治療を行えば改善されていくので、リスクを恐れて治療を避ける必要はないでしょう。

採卵時の出血

体外受精、顕微受精で採卵を行う際に腹腔内出血や暴行出血が起こる可能性があります。

ただし、採卵は超音波下で慎重に行われるため出血が起こることはごく稀で、血尿などの症状もすぐに治ることが多いため、過剰に心配する必要はありません。

骨盤内感染

採卵時に膣内の細菌が腹腔内に入ることで骨盤内感染が起こることがごく稀にあります。

発熱や腹痛などが起こることがありますが、膣内の消毒や抗生剤の投与を事前に行うなど細心の注意を払って行われるため安心して大丈夫でしょう。

不妊治療の費用を抑える方法

保険適用される診療の受診

不妊治療はタイミング法を除いて全てが保険適用の対象外となっています。

そのため、20代後半などの時間に余裕がある場合は、焦って人工授精や体外受精を行うのではなく、タイミング法から始めることで費用を抑えることができます。

また、2022年度から不妊治療を保険適用の対象にする方針を厚生労働省が発表しています。

負担の大きい人工授精や体外受精が保険適用されるので、妊娠を急いでいない場合は、保険適用になってから治療を始めるのも良いでしょう。

助成金の利用

現在はタイミング法を除く不妊治療全てが保険適用の対象外となっていますが、国や自治体ごとに助成金が設けられている場合があります。

▼人工授精に対する自治体ごとの助成金(東京都の例)

助成額:1回5万円まで

条件:支給は1回限り

助成額:1回30万円

条件:1子ごとに6回まで

医療費控除の利用

不妊治療は医療費控除の対象です。

医療控除とは、1年間で支払った医療費が一定金額を超える場合には課税対象となる所得から超過分を控除してくれる制度のことで、

おおよその節税額は、以下の式で求められます。

節税額=(医療控除額)×0.2

※医療控除額の上限は200万円

▼医療費控除の対象・対象外になるもの

| 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |

| 人工授精、体外受精などの治療費 医薬品・漢方薬代 採卵消耗品代 卵子凍結保存料・保管料 マッサージ指圧師等の施術費 通院のための交通費 医師の紹介料 | 入院中の差額ベット代 里帰り出産の交通費 妊活セミナーの受講料 妊娠・排卵検査薬の費用 妊活サプリの購入代 マタニティーヨガ等の利用料 |

不妊治療にかかる多くの費用が医療費控除の対象となっています。

そのため、体外受精や顕微受精など高額な治療を受けられる方は医療費控除を利用することで負担を減らすことができます。

不妊治療 まとめ

この記事では不妊治療について解説しました。

この記事のポイント

- 1年以上妊娠しない不妊症の方は不妊治療の受診が必要である

- 不妊治療の原因は様々で夫婦ともに取り組む必要がある

- 不妊治療は基本的な治療から高度な治療までありステップを踏んで治療していく

- 不妊治療の副作用はあるが過度な心配はいらない

- 不妊治療にかかる費用は高額だが助成金や保険適用を利用して負担を軽くすることができる

不妊治療は種類が多く、費用も高いため、詳しく調べる必要があります。

不妊治療のことを深く理解して不安をなくすために、この記事がお役に立っていれば幸いです。